مدونات

حماية المظاهرات.. اختبارٌ لذاكرة السوريين

حماية المظاهرات.. اختبارٌ لذاكرة السوريين

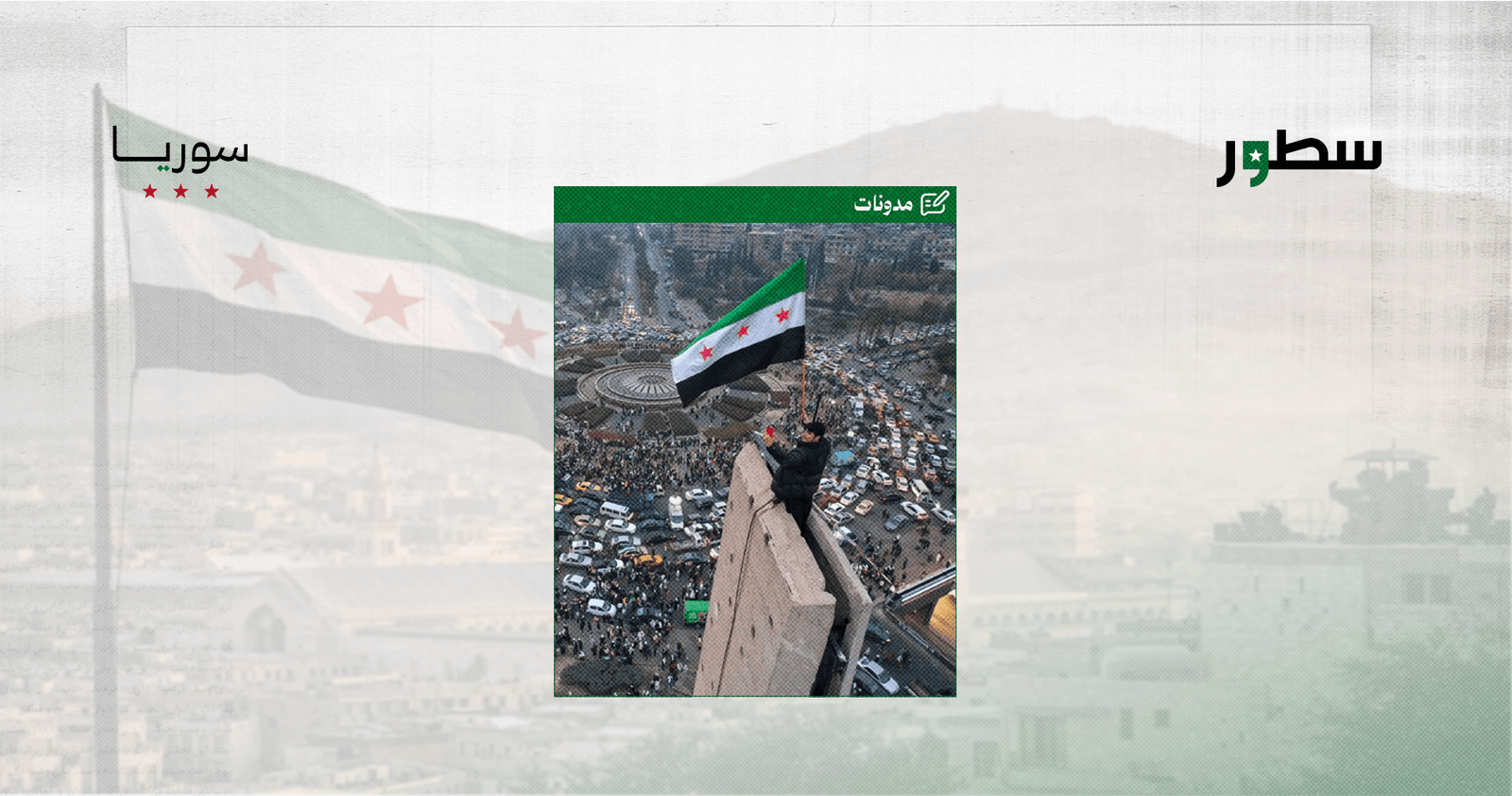

شهدت المدن السورية في الساعات الأخيرة حدثاً لافتاً أعاد تحريك الكثير من الذاكرة السورية التي تراكمت خلال 14 عاماً من الثورة، حين خرجت مجموعات من المتظاهرين في حمص وطرطوس واللاذقية ضمن سياق مشحون سياسياً وطائفياً واجتماعياً، ورغم ذلك ظهرت قوات وزارة الداخلية والأمن العام بصورة غير مألوفة عمّا عرفه السوريون في العقد الأول من الانتفاضة. فقد رافقت المظاهرات، وحمت تجمعاتها، وتركت للناس مساحة للتعبير، رغم حساسية الشعارات والخطابات التي حملتها تلك الحشود. هذا المشهد، بغضّ النظر عن دوافعه أو تعدّد قراءاته، منح السوريين إحساساً بأنّ تغيّراً ما –ولو كان محدوداً– قد أصبح ممكناً في علاقة السلطة بالمجتمع، وأنّ صورة العنف الساحق لم تعد الإطار الوحيد الذي تُفهم عبره الاحتجاجات في سوريا. لقد بدا الأمر وكأنّه اختبار جديد لوعي السوريين بما مرّوا به، وبما يمكن أن يحلموا به بعد سنوات طويلة من الحديد والنار.

ذاكرة 2011.. من الورود وأغصان الزيتون إلى الرصاص والاعتقال.

إنّ المقارنة بين ما جرى في هذه المظاهرات وبين ما عرفه السوريون عام 2011 تفرض نفسها بقوة، لا لأنّ الظروف واحدة، بل لأنّها مختلفة إلى درجةٍ تدفع إلى التأمل. ففي بداية الثورة خرج السوريون وهم يحملون أغصان الزيتون والورود في داريا التي أصبحت رمزاً للثورة السلمية. في تلك المدينة تحديداً، خرج المتظاهرون بأبهى صورة وبأيديهم الورود والياسمين، معتقدين أنّ سلميتهم تكفي لمنع العنف. لكنّهم قوبلوا بالرصاص الحي والضرب والاعتقالات الواسعة والاختفاء القسري، في مشهدٍ ما يزال محفوراً في ذاكرة آلاف الأسر السورية.

كانت أجهزة الأمن آنذاك تُعامل كلّ تجمع سلمي باعتباره خطراً وجودياً يجب سحقه، ممّا أدخل البلاد في دوامة من القمع والدم والخراب. لذلك، فإنّ رؤية المظاهرات الأخيرة تمرّ بسلام مهما كان حجمها أو خطابها، أعادت إلى كثير من السوريين شعوراً بأنّ ما كان مستحيلاً في 2011 لم يعد مستحيلاً اليوم، وأنّ الزمن، بكلّ فواجعه، فرض نوعاً من فهمٍ جديد لدى السلطة وطريقة تعاملها مع الشارع.

سياق متوتر… وسلوك أمني مختلف.

إنّ أكثر ما يلفت الانتباه في المشهد الجديد هو أنّ السياق العام ليس مريحاً ولا أقل توتراً ممّا كان عليه قبل سنوات، بل هو أكثر احتقاناً وتعقيداً بكثير. فالمجتمع السوري اليوم يعيش حالة إنهاك اقتصادي، وتفكك اجتماعي، وتنازع نفوذ، وهو ما كان يمكن أن يجعل أي مظاهرة –مهما كان حجمها– شرارة توتر أكبر. ومع ذلك اختارت عناصر وزارة الداخلية والأمن العام هذه المرة أن تتعامل مع الاحتجاجات بطريقة مختلفة: مراقبة هادئة، حماية مباشرة، وإفساح المجال للناس لإيصال رسالتهم. هذا السلوك الرسمي، إن كان وليد قرار آني أو تعبيراً عن توجه جديد، يُعدّ تغيراً كبيراً في المشهد السوري، لأنه يثبت –ولو جزئياً– أنّ الأجهزة الأمنية قادرة على التعامل غير العنيف متى رُسمت لها الخطوط بهذا الشكل. وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلاتٍ عديدة: هل يمكن لهذه التجربة أن تتكرر؟ هل يمكن أن تصبح منهجاً ثابتاً؟ أم أنّها مجرّد حادثة ظرفية لن تتكرر حين يتغيّر السياق السياسي؟ مهما كانت الإجابة، فإن ما حدث يظل سابقة تستحق التوقف عندها.

مظاهرات بخطاب طائفي.. لكن بلا قمع.

لعلّ ما يلفت النظر أكثر أنّ بعض هذه المظاهرات حمل خطابات طائفية واضحة، ومع ذلك لم تتعرض لها القوى الأمنية، لا تفريقاً ولا اعتقالاً، بل اكتفت بحماية المشاركين وتنظيم حركة السير وفتح الطرقات عند الحاجة. وهذه النقطة بالذات تحمل دلالات كبيرة بالنسبة لجمهور الثورة السورية. فالثورة التي بدأت بشعار “واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد” وجدت نفسها مع الزمن أمام صعود للخطابات الطائفية من كلّ الجهات، حتى كاد الخطاب الوطني الجامع يتلاشى بين حملات التخوين والاستقطاب والعنف. ولذلك فإنّ مرور مظاهرات ذات طابع طائفي من دون قمع يعطي رسالة مزدوجة: من جهة يثبت أنّ الأجهزة الأمنية قادرة على التمييز بين التعبير والانفلات، ومن جهة أخرى يكشف أنّ المجتمع رغم جراحه لم يعد يقبل بسهولة استخدام العنف المفرط بحجة حماية “النسيج الاجتماعي”. هذه المعادلة الجديدة، إن نضجت، قد تفتح أمام السوريين مساحة لإعادة بناء وعي وطني يعترف بالاختلاف، لكنّه يرفض القمع ويصون حق الناس في الكلام.

منجزٌ رمزي للثورة السورية بعد 14 عاماً.

إنّ اعتبار ما جرى واحداً من “إنجازات الثورة السورية” قد يبدو للبعض مبالغة، لكنّه بالنسبة لشريحة واسعة من السوريين يحمل معنى رمزياً بالغاً. فالثورة، التي لم تحقق مطالبها السياسية الكبرى حتى الآن، استطاعت رغم ذلك أن تغيّر شيئاً في عمق علاقة السلطة بالمجتمع، وأن تفرض عبر كلفة إنسانية باهظة فكرة أنّ القمع الكامل لم يعد خياراً دائماً أو مضمون النتائج.

ربما لهذا شعر كثيرون أنّ ما حدث في حمص وطرطوس واللاذقية هو أحد “مفرزات” الثورة التي اشتغل عليها الزمن طويلاً. فالثورات ليست لحظات خاطفة تُقاس بنتيجةٍ واحدة، بل مسارات طويلة تعيد تشكيل الوعي والسلوك واللغة السياسية. وإذا كان السوريون قد دفعوا ثمناً هائلاً في السنوات الماضية، فإنّ رؤية مظاهرات تمرّ بلا دماء، ولو كانت محدودة، قد تُعدّ بارقة صغيرة تشير إلى أنّ القمع لم يعد هو القانون الطبيعي للحياة العامة في سوريا.

سلوك يقطع الطريق على مستثمري الفوضى ويغلق أبواب الشرور.

من المهم التوقف عند جانب آخر لا يقل أهمية عمّا سبق: إنّ هذا السلوك الهادئ والمسؤول من وزارة الداخلية والأمن العام في حماية المظاهرات، رغم حساسية خطابها، يُزعج بطبيعة الحال كلّ الأطراف التي اعتادت الاستثمار في الفوضى، أو تلك التي ترى في أيّ تجمعٍ شعبي فرصة لإشعال التوتر وتحويله إلى صدامٍ دموي يمكن أن يجرّ البلاد نحو دوامةٍ جديدة من عدم الاستقرار. فهناك دائماً جهات داخلية أو خارجية تراهن على هشاشة المجتمع السوري، وتبحث عن شرارةٍ صغيرة لتحويلها إلى نار كبيرة تُغذي الانقسامات وتعيد البلاد إلى حالة صراع مفتوح. ولذلك فإنّ هذا التصرف الأمني الهادئ والبسيط، رغم بساطته الشكلية، يغلق الأبواب أمام تلك السيناريوهات، ويمنع تحوّل الاحتجاجات إلى صدام، ويُظهر أنّ الدولة قادرة على إدارة اللحظات المتوترة دون أن تنزلق إلى العنف. هذا النوع من السلوك يُشكّل ضربة رمزية قوية لكلّ من يريد الفوضى، أو ينتظر فرصة لجرّ السوريين إلى مواجهة جديدة، وهو ما يفسّر مقدار الغيظ والانزعاج لدى من يتربّص بالبلد ويبحث عن شرارة جديدة ليستثمر فيها مستقبلاً.

بين الماضي والمستقبل… نافذة تُبقي الأمل حيّاً.

وفي النهاية، ما جرى لا يلغي الجراح ولا يعالج المآسي، لكنّه يمنح السوريين شيئاً افتقدوه طويلاً شعور بأنّ التغيير ممكن، وأنّ الزمن قادر رغم قسوته على تعديل السلوك السياسي، وأنّ السوريين، بعد 14 عاماً من الثورة، ما يزالون قادرين على إعادة تعريف العلاقة بين الناس والدولة. هذا التحوّل، مهما كان صغيراً، يظل من العلامات التي تعني جمهور الثورة السورية، لأنّه يثبت أنّ أصواتهم لم تُهزم تماماً، وأنّ الطريق رغم طوله لم يُغلق بعد.