مشاركات سوريا

في ظلال المجزرة.. وعلى عتبة النصر.

في ظلال المجزرة.. وعلى عتبة النصر.

–منيرة الشغري

في عامها الثاني عشر، والأول بعد انتصار الثورة المباركة، تطرق ذكرى المجزرة باب القلب مجددًا، كنافذة مفتوحة على جرحٍ لم ولن يندمل.

الثاني من أيار ليس تاريخًا عابرًا في سجل الأيام، على الأقل بالنسبة لي ولأبناء قريتي، بل هو علامة فارقة بين حياتين:

انشطر به الزمن شطرين؛ شطرٌ عرفتُ فيه الحب والتحنان والأمان، وشطرٌ تجرّعتُ فيه الصبر والشوق والفقدان.

ذاك الفجر، الذي بدأ بابتسامة أبي، انتهى برحيله عنّا، وهو حقيقةٌ لم أؤمن بها حتى وقتٍ قريبٍ.

كان يومًا صاخبًا بأصوات الرصاص، ساعات طويلة من القصف والرعب والغموض، حتى اقتحمت علينا مليشيات الأسد في منازلنا.

اقتادوا الرجال إلى مكانٍ مجهولٍ، وجُمعَ النساء والأطفال في منزلٍ صغيرٍ شبهِ معزول عن الخارج.

في طريقنا نحو ذلكَ المنزل، مررنا بجسدٍ ممددٍ على قارعة الطريق، شاب صغير غارق في دمائه.

لم يكن مشهدًا غريبًا على صباح المجازر الأسدية.

دخلنا إلى المكان بصمتٍ ثقيل، وكانت امرأة تجهش بالبكاء دون صوت، وتنكمش على نفسها، وما لبثنا أن عرفنا أن ذلك الجسد المسجّى لم يكن غريبًا عنها، بل كان ولدها.

فُجِعتْ مرتين: مرة حين رأته مرميًا، وأخرى حين أُجبرت على إخفاء حزنها وألمها.

بقينا في ذلك المنزل حتى المساء، زمن متجمّد لم تمرّ عليه الساعة، بل مرّت عليه احتمالات الموت بأشكاله كلها.

كان الخوف يخيّم علينا كظلٍّ ثقيل، والمليشيات الأسدية يدخلون ويخرجون علينا، ويتفننون في التهديد والوعيد، ثم ساد المكان صمت غريب، واختفت أصوات الرصاص، كأن شيئًا قد انتهى.

ولأن الخوف كان أعتى من الطمأنينة، لم نتجرأ على الخروج مباشرة، حتى تيقّنا من رحيلهم.

خرجنا نجرّ أقدامنا إلى بيوتٍ لم تعد بيوتًا؛ كانت النيران قد أكلت أغلبها، وترك الحقد بصمته على كل جدار.

لم يكن إحراق البيوت تدميرًا لها فحسب، بل كان إعلانًا واضحًا أن من مرّ من هنا لم يكن بشرًا.

خرجنا إلى ساحة القرية، وكان المشهد هناك أشبه بمسرحِ جريمةٍ كبرى لا حضورَ للعدالة فيه.

جُثثٌ متفحمة، وأخرى مذبوحة بالسكاكين، كانت الأرض شاهدة على مجزرةٍ لم يكن فيها للرحمة مكان.

مضى الناجون من النساء والأطفال نحو الساحة، يبحثون في الوجوه المتفحمة عن جزءٍ من ذاكرة، أو عن طرف ثوب مألوف؛ بعضهم عرَفوا أحباءهم من أثرٍ بالكاد يُرى، وبعضهم لم يخرجوا إلا بحيرةٍ أكبر من الألم.

لم نكن أنا وإخوتي وأمي من هؤلاء. لم نكن نملك القوة لنرى أبي بينهم.

ثم مرّت الأيام، وبدأ تداول الأسماء والأخبار، وقد أكّدوا أن الجثث التي وُجدت في القرية لا تتطابق مع العدد الحقيقي للمفقودين، وهكذا سُجل أبي “مُختفيًا قسريًا”.

طوال سنوات الثورة، كنّا محكومين بالأمل.

لم نرَ أبي، ولم نحظَ بوداعه، فظلّ الباب مواربًا في القلب؛ فرؤية العين تقتل الشك وتُحيي اليقين، ونحن لم نرَ، ولم نوقن، حتى جاء النصر.

فُتحت السجون، ولم يخرج أبي.

في كل عام، يعود الثاني من أيار، لا ليوقظ الحزن، بل ليذكّرنا أننا ما زلنا أحياء، وما زلنا نروي حكايتنا ومآسينا، ونُغرق العالم بها.

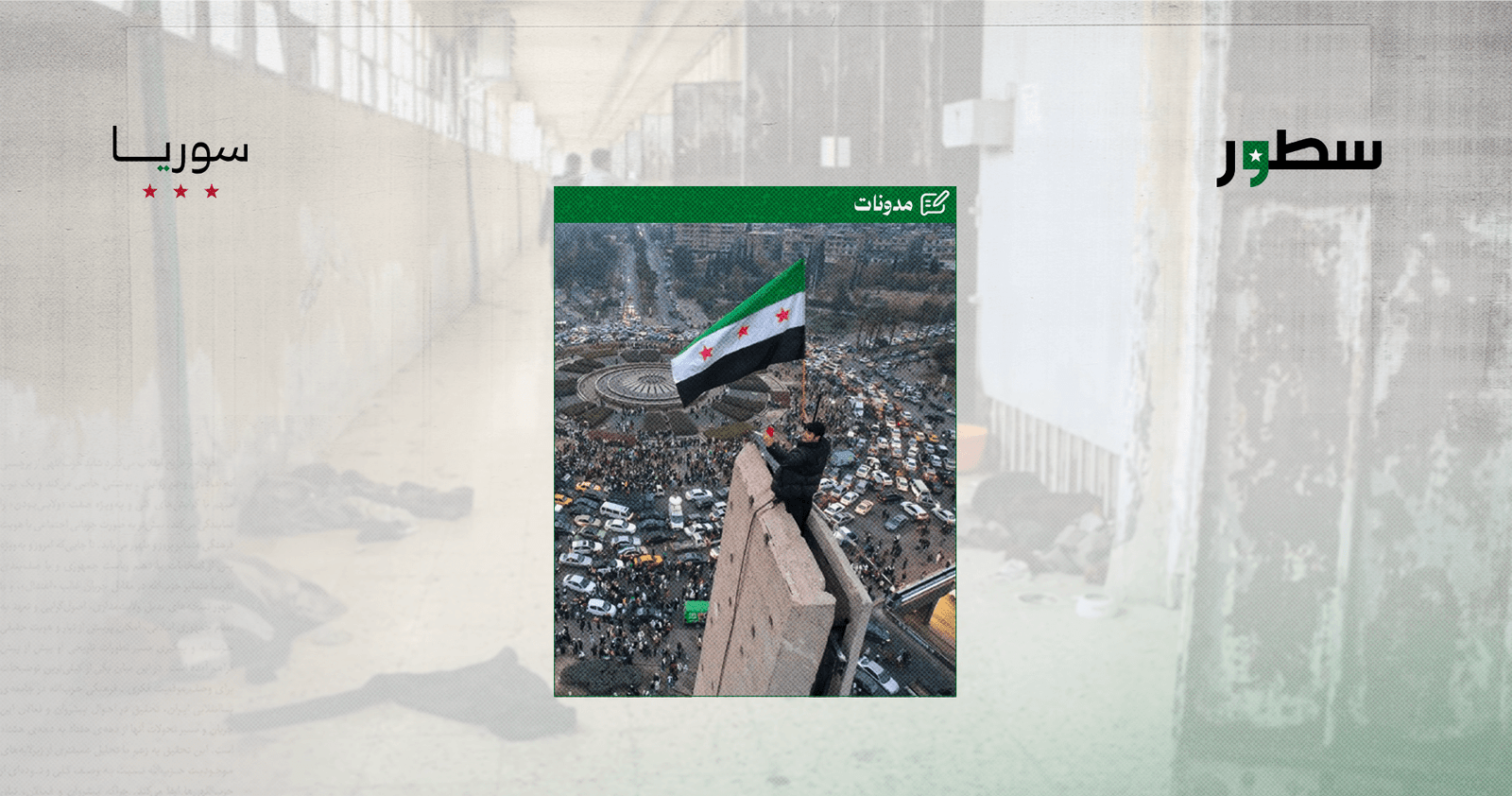

واليوم، ونحن نُعايش نصرًا انتظرناه عمرًا، ونشهد سقوط الطاغية، ندرك أن دماء آبائنا وإخواننا كانت الثمن، وأننا وإن كُتب علينا الفقد، فقد كُتب لنا أيضًا شرف الطريق.

ذلك اليوم لم يكن نهاية الطريق، بل بداية مسارٍ طويل من الكرامة، والموت لم يكن هزيمة، بل كان توقيعًا آخر على عقد النصر.

المجازر لا تُنسى.. لكنها أيضًا تصنع الانتصارات.